脳波検査は脳の表面に生じる微弱な電気活動である脳波を測定する検査で、さまざまな病気の診断に用いられています。

では脳波を測定することで具体的にどのようなことがわかるのでしょうか。

この記事では脳波からわかることについて詳しく解説します。

脳波検査の目的や脳波検査の具体的な方法、正常な脳波と異常な脳波の違いなどもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

脳波検査とは

脳波検査とは、脳の神経細胞が働くときに出る微弱な電気活動を測定する検査です。

この微弱な電気活動を測定することでリアルタイムに脳の活動を捉えられます。

脳波には周波数ごとに4つの種類があります。

- β(ベータ)波:14~30Hzの周波数で、目が覚めているときや集中時に常に出ている脳波

- α(アルファ)波:8~13Hzの周波数で、リラックスしているときに後頭部に現れる脳波

- θ(シータ)波:4~7Hzの周波数で、眠気があるときや深い瞑想状態のときに現れる脳波

- δ(デルタ)波:4Hz未満の周波数で、熟睡中や無意識中に現れる脳波

病気によっては特定の脳波パターンが現れることもあるため、脳波検査を行うことで診断に役立てられます。

具体的にはてんかんや意識障害、睡眠障害、局所性脳障害などの診断に用いられている検査です。

脳波からわかること

脳波からわかることとして、以下の7つが挙げられます。

- 脳波の年齢的な変化

- 意識障害

- 睡眠障害

- てんかん

- 局所性脳障害

- 脳死判定

- 発達障害の診断補助

ここでは上記7つについてそれぞれ解説します。

脳波の年齢的な変化

脳波検査をすることで、脳波の年齢的な変化を捉えられます。

人間の電気活動は脳の神経細胞の発達によって異なり、乳児・幼児・小児・成人など年齢によって異なる脳波が記録されます。

- 乳児~幼児期:α波よりも周波数が低い脳波である『徐波』(ゆっくりとした波)が出現し、α波が後頭部を中心に出現

- 学童期~思春期:α波の周波数が増加し、成人の脳波パターンに近づく

- 成人~老年期:速い周波数が増加し、老年期には徐波が出現する

脳波検査では、それぞれの年齢に応じた正しい脳波になっているかを確認します。

意識障害

脳波は意識障害の客観的評価にも用いられています。

意識は脳幹にある網様体賦活系と大脳の相互作用によって保たれていますが、意識障害がある場合、この相互作用が低下してしまう特徴があります。

網様体賦活系と大脳の相互作用が低下すると、徐波(周波数の低い波)が現れるのです。

この徐波が頭のどの部分に現れるか、全体に現れているのか、一部にのみ現れているのかといったことを観察することで、神経細胞のダメージを評価することが可能です。

脳波検査で特定の脳波パターンがみられる場合、意識障害の疑いがあると診断できます。

また意識障害があるときに現れる脳波は、原因や神経細胞の損傷部位により異なります。

- 高度肝機能障害:三相波(小さな陰性波、大きな陽性波、なだらかな陰性波の三相で構成される波)が現れる

- ヘルペス脳炎:周期性同期生脳波(陽・陰・陽の三相で構成される高振幅鋭波)が現れる

- 高度の意識障害:平たん波と突発波が交互に現れる

- 認知症:徐波が増加する

陰性波は波形が下向き(谷型)に現れること、陽性波は波形が上向き(山型)に現れることです。

睡眠障害

脳波検査では睡眠障害の有無を調べることが可能です。

睡眠中は睡眠ステージによって脳波が変化していきます。

睡眠ステージはⅠ〜Ⅳまでとレム睡眠の合計5つがあり、それぞれ異なる脳波パターンが観察できます。

ステージⅠ(入眠期+軽睡眠初期) | • α波の振幅・出現量が減少し、消失していく |

ステージⅡ(軽睡眠期) | • 紡錘波(12~14Hzの脳波波形)が連続して出現する |

ステージⅢ(中程度睡眠期) | • 2Hz以下で75μV以下のδ波が20~50%程度の割合で出現する |

ステージⅣ(深睡眠期) | • δ波の出現が50%以上になる |

レム睡眠 | • 脳波はステージⅠと似ており、θ波が中心に現れる |

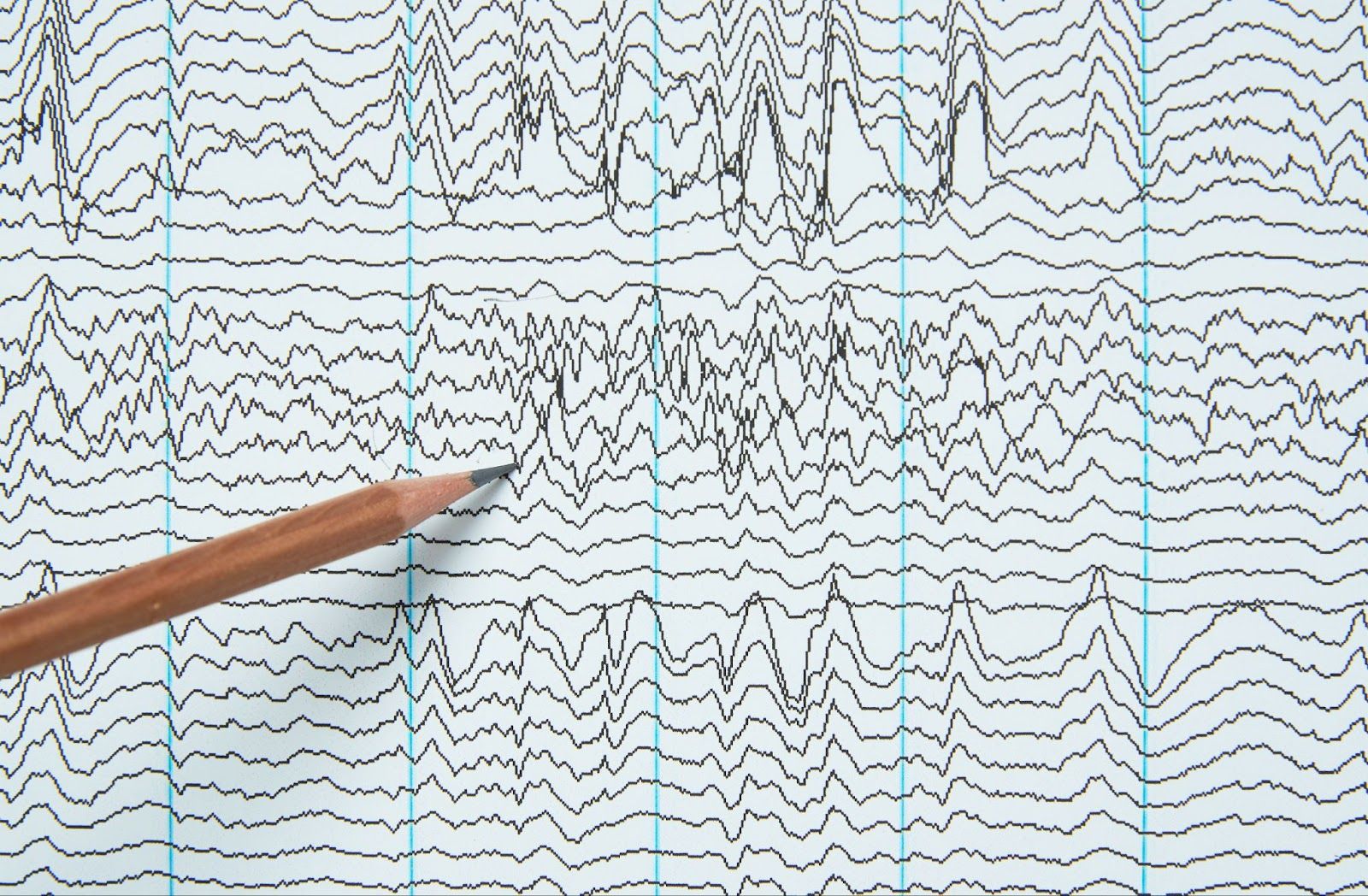

てんかん

診断に脳波検査が欠かせない疾患として、てんかんが挙げられます。

てんかんは脳の神経細胞が異常に興奮することによって引き起こされる疾患で、脳波検査では『てんかん波』と呼ばれる異常脳波が観察できます。

またてんかんは発作中のみでなく、発作が現れていないときにも鋭く尖った『棘波』や棘波と徐波が合わさった『棘徐波』が見られるのが特徴です。

脳波検査でこのような異常脳波が観察できたら、てんかんと診断されます。

ただし注意点として、てんかん患者さん全員にてんかん性の脳波が現れるわけでないため、てんかんの疑いがある場合は、繰り返し検査を行ったり睡眠時に検査を行ったりする必要があります。

局所性脳障害

脳波検査では、局所性脳障害の有無を調べることが可能です。

脳波検査で一部の部位にのみ徐波が現れた場合、その部位の局所的な機能低下を意味します。

具体的には以下のような例があります。

- 脳の一部に脳腫瘍がある場合:その近くの電極に持続的または断続的に徐波が出現する

- 脳幹や視床の病変がある場合:左右対称に一定の部位に間欠性(一定の時間をおいて起こるもの)の徐波が現れる

ただし局所性障害の場合は脳波検査のみで診断するのではなく、画像診断の結果と見比べながら、整合性を確認するために用いられることが多いです。

脳死判定

脳波を計測することで、脳死判定が可能です。

脳波検査は脳死判定の重要な要素の一つですが、脳死判定には他の検査や条件も必要です。

脳死判定をする際は、通常の脳波検査の5倍の感度で脳波を計測し、脳波が検出されるかどうかを確認します。

発達障害の診断補助

脳波検査は発達障害の診断補助としても用いられています。

発達障害は脳波異常がみられやすい特徴があるため、脳波検査でより正確な診断のサポートができるのです。

またうつ病の疑いがある場合も、脳波検査が有効です。

うつ病や躁うつ病、統合失調症などでは脳波異常がみられない特徴があるため、万が一脳波検査で異常が見られた場合、ほかに原因があると考えられます。

このように発達障害の診断や精神疾患の鑑別にも、脳波検査は役立っているのです。

脳波検査の具体的な方法

脳波検査が具体的にどのように行われるのか、基本的な流れや検査方法について解説します。

脳波検査の基本的な流れ

検査を行う施設によって具体的な流れは異なりますが、基本的には以下のような流れとなります。

- 頭皮に電極を装着する

- 安静閉眼覚醒

- 開閉眼

- 過呼吸賦活

- 閃光賦活

- 睡眠賦活

- 開閉眼

- 検査終了

検査時間は30分〜1時間程度ですが、検査内容によって個人差があります。

また頭皮に電極を装着しますが、痛みを感じることはほとんどありません。

開閉眼

脳波検査中、患者さんには目を開けたり閉じたりする指示が出されます。

これは目の開閉による脳波の変化を観察するためです。

通常、目を閉じてリラックスしている状態では、後頭部にアルファ波と呼ばれる8〜13Hzの波が出現します。

目を開けるとアルファ波が減少する『αブロッキング』と呼ばれる現象が起きますが、これは正常な脳の反応です。

α波の異常がみられる場合は、必要に応じて回数を増やしたり延長したりする場合があります。

光刺激

光刺激は、患者さんの目の前で一定のリズムで点滅する光を提示し、その際の脳波の変化を観察する方法です。

この刺激により、脳波上に光駆動反応と呼ばれる同期した波が出現します。

この光駆動反応は健常者でも観察される生理的な反応であり、明らかな左右差がなければ問題がなく、慣れや眠気などで目立たなくなるものです。

しかしてんかん患者の場合、光刺激により異常な脳波活動が誘発されることがあります。

光刺激の周波数や強度を変化させることで、てんかん発作を評価することが可能です。

過呼吸

過呼吸(深呼吸)は、被験者に約3分間、深く速い呼吸を続けてもらい、その間の脳波の変化を観察する方法です。

過呼吸により脳の酸素供給が一時的に変化し、脳波上に徐波と呼ばれるゆっくりとした波が出現することがあります。

過呼吸終了後、1分以上徐波が持続する場合は異常が疑われます。

この検査が有効な疾患は『欠神発作』です。

欠神発作はてんかんの発作の一種で、数十秒間にわたって突然意識がなくなる発作です。

欠神発作がある場合、この検査により3Hz前後の棘徐波が出現するほか、短時間の意識消失を伴う場合があります。

睡眠脳波

睡眠中の脳波は、覚醒時とは異なる特徴的な波形が現れます。

脳波検査では、被験者に自然な睡眠をとってもらい、その間の脳波を記録することで、睡眠段階や睡眠障害の評価を行います。

特にてんかん患者では睡眠中に異常な脳波活動が出現しやすいため、睡眠脳波の記録は診断に有用です。

また、睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害の評価にも睡眠脳波は重要な役割を果たします。

薬剤負荷による検査

場合によっては、特定の薬剤を投与して脳波の変化を観察する薬剤負荷検査が行われることがあります。

これはてんかんの焦点部位の特定や、脳の興奮性の評価を目的としたものです。

例えばバルビツール酸系薬剤やベンゾジアゼピン系薬剤を投与し、脳波の変化を観察することで、脳の機能を評価できます。

またこのほかにも、必要に応じて眠くなる薬や緊張を和らげる薬を使用する場合もあります。

脳波検査でわかる正常な脳波と異常な脳波の違い

脳波を観察することで、病気の診断に役立ちます。

ここでは正常な脳波と異常な脳波の違いについて解説します。

正常な脳波の特徴

正常な脳波は、個人の年齢、覚醒状態、活動状況によってそれぞれ異なる特徴が現れます。

主な脳波の種類とそれぞれの特徴は以下の通りです。

脳波の種類 | 特徴 |

|---|---|

β(ベータ)波 | 14〜30Hzの周波数帯域で、覚醒時に精神的・身体的活動を行っている際に前頭部を中心に出現します。緊張や興奮、集中している状態で増加する傾向があります。 |

α(アルファ)波 | 8〜13Hzの周波数帯域を持ち、安静時に目を閉じてリラックスしている状態で、主に後頭部に出現します。目を開けたり、注意を集中させると減少するのが特徴です。 |

θ(シータ)波 | 4~7Hzの周波数帯域で、浅い睡眠時やリラックスした状態で出現します。成人の覚醒時には少なく、子供や若年者では比較的多く見られます。 |

δ(デルタ)波 | 4Hz未満の周波数帯域で、深い睡眠時に多く出現します。覚醒時にデルタ波が顕著に現れる場合は、脳の機能低下や障害を示唆することがあります。 |

これらの脳波の出現パターンや分布は、年齢や個人差、そしてその時の状態によって変化します。

異常な脳波の特徴

異常な脳波は、脳の機能障害や疾患の存在を示唆するもので、具体的には以下のようなものが挙げられます。

- てんかん性脳波:てんかん患者の脳波に特徴的に見られる異常脳波で、突然の高振幅の鋭い波形や、それが徐波と組み合わさったパターンが観察されます。これらの波形は、てんかん発作の診断や焦点の特定に重要な手がかりとなります。

- 局所的な徐波:特定の脳領域における低周波の波形増加は、その部位の機能低下や損傷を示唆します。例えば、脳梗塞や脳腫瘍などの局所的な脳障害がある場合に観察されます。

このほか、脳波を観察することで脳炎や器質性脳障害、意識障害などの診断にも役立ちます。

脳波検査をすることで脳の健康状態を確認できる

脳波からわかることとして、脳波の年齢的な変化、意識障害、睡眠障害、てんかん、局所性脳障害、脳死判定、発達障害の診断補助などが挙げられます。

脳波検査単体で病気の診断を行うことはできなくても、ほかの検査と組み合わせることでより確実な診断に役立てることが可能です。

かもみーるでは、発達障害(注意欠陥多動障害、自閉症スペクトラム症候群)の診断補助として脳波検査(QEEG検査)を行っています。

発達障害の疑いがある方や今悩んでいる症状がある方は、ぜひ当院までご相談ください。

▶︎ カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら

▶︎ 新規会員登録はこちら