「仕事に行こうとすると体調が悪くなる」「どうしても仕事をしたくない」

仕事をしたくないのは誰にでもよくあることですが、このような状態が長期間続いている場合、疲れではなくうつ病などの疾病が原因である可能性があります。

仕事をしたくない理由で会社を休む場合のポイントや原因、うつ病かどうかのチェックや対処法、受診についてや治療法などを紹介します。

うつ病だった場合、長期の休みが必要かもしれません。経済的に困らないためのアドバイスなども紹介するため、参考になれば幸いです。

仕事を休む場合のポイント

どうしても仕事を休みたい場合、押さえておいた方がいいポイントを紹介します。

疲労により行動したくない状態でも、落ち着いた休息の確保には必要であるため、優先して行いましょう。

無断欠勤はしない

会社に当日欠勤の連絡をすることは勇気が必要ですが、無断欠勤をすると信用を失ったり、後々の生活に支障をきたしたりする場合があるため、必ず連絡をしましょう。

電話の他にメールやチャットなど連絡手段が複数ある場合は、自身に負担がない方法を選んで、以下のポイントに沿って連絡します。

- 嘘をついたり理由を詳しく説明したりする必要はない

- 体調不良の事実を簡潔に伝える

- 引継ぎや急を要する件があれば説明する

- 始業時刻の30分ほど前までに連絡する

体調が戻って復職する際に人間関係を円滑に保つためや、休職が長引いた場合の休業補償の手続きを支障なく会社に進めてもらうために必要な行動です。

休むと決めたらしっかり休む

休む連絡を済ませたら、あとはしっかりと休む意識をもって心と体を休めましょう。

以下は、心身の回復におすすめの過ごし方です。

- カーテンを閉めて光の刺激を避ける

- カフェインを含まない、温かい飲み物を摂る

- ヒーリングミュージックなどを聞く

- スマートフォンを離れた場所に置き、SNSへの投稿なども避ける

- 食事は摂りたい時に食べたいものを摂る

せっかくの休みだと思って部屋の掃除やたまっていた家事を片づけるという人もいますが、意識的に何もしないことを自分に許可しましょう。

疲れているのに眠れない毎日を送ってきた場合は、眠ってしまうのもおすすめです。

仕事をしたくない理由には何がある?

仕事をしたくない理由を明確にすることは、うつ病だった場合の診断をする際にも役に立ちます。

一般的に、仕事をしたくない理由には以下があります。

- 仕事の量や質・責任:自分に合っていない、業務量が多くて終わらないなど

- 人間関係に悩んでいる:上司に毎日怒鳴られる、疎外感を感じるなど

- 過労や疲労、睡眠不足:体調不良を引き起こす可能性がある

これらの原因が相互に作用するとさらに症状を悪化させて、拒否反応を引き起こす場合があります。

拒否反応には、吐き気やめまい・朝になっても起き上がれない・頭痛や動悸など、身体的な症状が現れる場合があります。

仕事をしたくない場合、他にどのような症状があるのかをノートに書きだすなどしてしっかり把握・整理しておくと、受診の際に役立ちます。

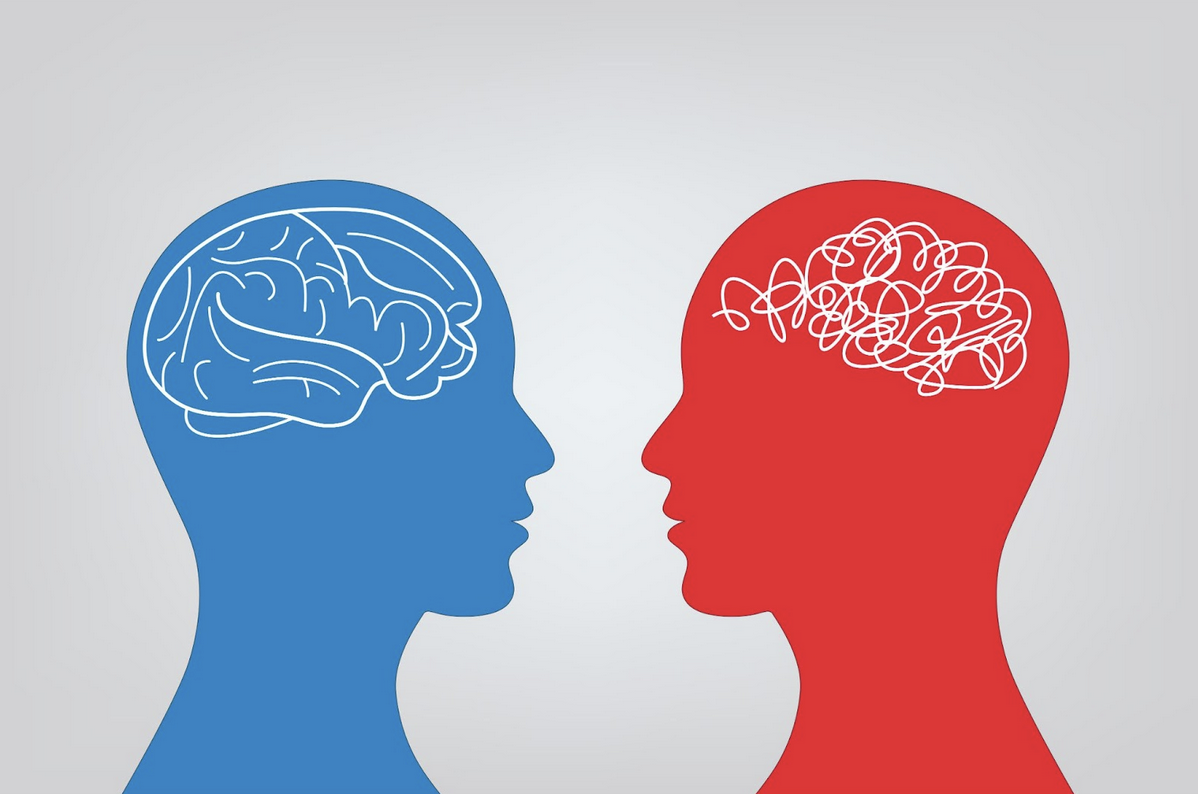

うつ病かどうかの目安

「仕事をしたくない」と感じたとき、それがうつ病かどうかをある程度判断したいと思う場合があります。

うつ病かどうかの目安を紹介します。セルフチェックとして参考にしてください。

うつ病ではない場合

「仕事をしたくない」という気持ちがうつ病からくるものではない場合の目安の一例は以下です。

- 疲れがたまっていたり寝不足だったりが続いている自覚がある

- 休み明けや月曜日の勤務が特に面倒に感じる

- プレッシャーがかかる仕事やトラブルを抱えている

- 職務上の人間関係にストレスを感じている

うつ病ではない場合にみられるのは、例えば出社してしまえば集中もでき、苛立ちがあっても一時的なものであるといった点です。

これまでと比べて著しく支障が出るようになったり、日常がこなせなくなったりしているわけではない場合は、うつ病ではない可能性があります。

しかしこれらの要因が改善されないまま長期的に続く場合は注意が必要です。

うつ病の可能性がある場合の症状

うつ病の可能性がある場合、以下のように仕事中にその症状が現れている可能性があります。

- 以前と変わっていないはずなのに、時間が長く感じられる、疲れやすい

- 以前はできていたことができていない気がする

- 楽しいと思っていた趣味などが味気なく感じるようになった

- どうしても身体が動かず、仕事ができない、行けなくなってしまう

- 休日も意欲が低下して、改善が認められない

また、実際にうつ病を発症している場合の具体的な症状は以下の通りです。

- 精神的な症状

- 気分が落ち込む、不安感がある

- 不安感や焦り、イライラを感じる

- 意欲や集中力の低下

- 死について考えてしまう

- 身体的な症状

- 動悸やめまい、頭痛

- 吐き気や腹痛

- 倦怠感、疲れやすさ

- 夜寝たいのに寝れない、または寝過ぎる

- 早朝覚醒する、または朝に起きられなくなる

- 食欲不振、過食

うつ病などの精神疾患は発見が遅れると治療が長引いたり、うつ病を発端として他の疾患を併発したりする場合があります(二次障害)。

以上のような症状に心当たりがある場合、早めに医療機関を受診しましょう。

うつ病かもしれない場合の対処法

仕事をしたくない症状でうつ病が疑われる場合、何らかの対処が必要です。

うつ病かもしれない場合の対処法を紹介します。

医療機関を受診する

うつ病が疑われる場合、他の病気の場合や即座に治療が必要な場合などがあるため、重要な判断は専門的な知識を持つ医師に任せることが大切です。

うつ病の診断を受けることには以下のようなメリットがあります。

- 周りの理解が得られる

- 障害者雇用の可能性がある

- 診断を受けることで休業補償制度を活用できる

うつ病が疑われる場合の症状や状況などを紹介しましたが、自己判断で様子をみたり確信したりすることは、診断や治療を遅らせることにつながるため危険です。

特に精神疾患の場合、早期治療・早期発見がその後の経過に大きな影響を与えます。

一刻も早い回復のためにも、必ず専門医である精神科や心療内科、メンタルクリニックを受診しましょう。

▶うつ病かも……何科を受診すればいいの?初めての病院選びと治療の流れをわかりやすく解説

職場環境について相談する

仕事をしたくないという悩みを一人で抱え込まず、信頼できる上司や同僚、友人などに相談してみましょう。

上司に相談できれば、以下のように職場環境に配慮してもらえるかもしれません。

- 業務の見直しを相談する

- 雇用形態を変えてみる

- 部署替えを依頼する

労働環境や条件が不調の原因の場合、完全に解消することは難しい場合もありますが、できるだけ要因を取り除くことは、うつ病にとっては効果的な対処法の一つです。

休職する

仕事をしたくない原因がうつ病の場合、休職して職場や人間関係から距離を置いて療養に専念するのもおすすめです。

うつ病の治療は、一般的に数ヶ月単位で時間がかかりますが、生活を支える休業補償や健康保険の制度を利用できる場合があります。

職場復帰を目指す復職支援プログラム(リワーク)の活用も検討できるため、主治医や職場と相談し不安を解消しながら療養に専念しましょう。

▶参考:厚生労働省:職場復帰支援の手引き

退職や転職を検討する

休業補償制度が受けられない、職場環境に改善がみられないなどの場合、退職や転職を検討し、病状の回復を優先することが必要です。

うつ病の人が転職する場合、障害者雇用で働くという選択肢や、就労支援機関に相談するという方法もあります。

支援機関には以下があります。

- ハローワーク

- 障害者就業・生活支援センター

- 地域障害者職業センター

- 就労移行支援事業所

障害者として働くには障害者手帳を取得する必要があります。取得の場合は医師の診断と自治体への申請が必要です。

転職先の職場との相性が良い場合、うつ病も改善へ向かう可能性がありますが、うつ病の症状が改善しない状態では、判断能力を問われる場合があります。

退職してから対処を考えるのではなく、上記のような専門機関や家族、信頼できる人に相談しながら転職活動を進めましょう。

▶うつ病と仕事の関係|辞める・休む・続ける前に知っておきたいこと

うつ病で休業補償制度を受けるために

うつ病で休職する場合、休職中の収入を補償する制度を利用できる場合があります。

休業補償制度を利用するために押さえておきたいポイントを紹介します。

休業補償制度や経済的支援を利用できるかどうかの確認

まずは利用できる休業補償制度を把握しましょう。

一般的には全国健康保険協会(政府管掌健康保険)の傷病手当金制度がありますが、会社独自で休業補償制度を制定している場合もあります。

利用できる休業補償制度がある場合、以下のことを確認しておきましょう。

- 休職可能期間

- 給料の有無

- 休職中の社会保険の扱い

- 手続きの方法

- 休職期間満了後の規定

休職が数ヶ月に及ぶ場合、毎月手続きが必要になる可能性があります。手続きについては会社とよく連絡を取り合って進めましょう。

傷病手当金制度を利用する場合のポイント

休職中の報酬は、会社からは払われないことが一般的であるため、社会保険の傷病手当金制度を利用することが多いです。

どのような休業補償制度を利用する際も、治療が必要となった病気の診断が判るもの(診断書か、それと同等のもの)や初診の日時が分かるものが必要です。

また、傷病手当金制度の場合、手当金が支給されるのは初診日から3日間連続で欠勤した後の4日目からであるため、なるべく早く受診することをおすすめします。

傷病手当金の用紙に医師からの記入欄がありますが、証明に係る料金は健康保険適用の治療を行っている場合は3割負担のため、診察料+300円です。

会社からの証明欄もあるため、会社と円滑なコミュニケーションをとることで、証明欄の記載や申請がスムーズになります。

傷病手当金は最長1年6ヶ月まで申請が可能ですが、医師の指示通りに受診し治療を継続するという条件を満たす必要があります。

制度を利用するための手続きはうつ病の身には大変かもしれませんが、休職中の大切な生活費となるため、会社や医師に協力を仰ぎながら確実に支給を受けましょう。

うつ病の治療法は大きく分けて4つ

うつ病と診断された場合、治療を進めることになります。

仕事をしたくない場合のうつ病の治療法は、休養・薬物療法・精神療法・その他の治療法の4つです。

- 休養

- 残業や就業日数を減らす

- 休職する

- 退職・転職する

- 薬物療法

- 抗うつ薬:神経伝達物質のバランスを整える

- 効果が出るまで2週間前後かかる

- 自己判断で服用を中断しない

- 精神療法

- 認知行動療法:思考パターンや行動を見直し、ネガティブな感情や行動を改善

- 対人関係療法:対人関係のスキルを高め、社会的役割を回復し自尊心を取り戻す

- その他の治療法

- 高照度光療法:体内時計を調整し、目覚めやすくする

- 経頭蓋磁気刺激法:(TMS)脳の特定部位を刺激して症状を和らげる

うつ病は症状の悪化がすすむと治療が難しくなり、回復に時間がかかる場合があります。

治療が長期化する例も多いため、早めの発見と治療開始が大切です。

▶TMS治療はうつ病に有効!効果が期待できる症状の特徴やメカニズムについて解説

仕事をしたくないと感じる他の疾患

仕事をしたくない場合に考えられる疾患は、うつ病の他にもいくつかあります。

うつ病以外で仕事をしたくないと感じる疾患には、適応障害、不安障害、睡眠障害や自律神経出張症などがあります。

疾患名 | 症状 | 特徴 |

適応障害 | うつ病と似ている | ストレスの原因が明確であるため、原因を取り除けば多くは改善する |

不安障害 | 日常生活に支障をきたすほどの強い不安や恐怖を感じる | パニック障害では、通勤電車の中や会議中などに発作が起こる場合があるため、仕事に行けないと悩む |

睡眠障害 | 不眠症・過眠症が主 業務中の集中力や判断力が低下 疲れやすい | うつ病の症状として現れることもある 日中に不調が現れるため、仕事をしたくないと感じることも多い |

自律神経失調症 | うつ病や適応障害に似ている 症状が多彩であるため、一概にこれという症状はない | 受診しても異常が見つからないことが多い |

うつ病同様、自分で判断するのはとても難しいため、症状に身に覚えがある場合は必ず専門家を受診しましょう。

▶適応障害・不安障害・うつ病の違い&共通点│セルフチェックや治療法も解説

「仕事をしたくない」は甘えではなくうつのサインかも

仕事をしたくないという気持ちは確かに誰でも持っているかもしれませんが、2週間以上その状態から抜け出せないでいる場合は、うつ病のサインかもしれません。

仕事をしたくない場合、甘えと思いがちですが、治療が必要な症状かもしれないため、自己判断せずに早めの診断を受けることが、順調な回復につながります。

オンライン診療・オンラインカウンセリングの『かもみーる』では、些細な不調や違和感を、オンラインで相談できます。

オンライン診療での傷病手当金の書類発行も可能であり、保険診療については保険適用での書類作成が可能です。

「夜眠れない」「鬱かもしれない」など、仕事をしたくないという他にも不調を感じて不安に思っている人は、ぜひお気軽にご相談ください。

▶ カウンセラー(医師・心理士)一覧 はこちら

▶ 新規会員登録 はこちら