適応障害や不安障害、うつ病といった病気は決して珍しいものではなく、現代社会で多くの人が悩んでいる病気です。これらの病気が、仕事や家事など日常生活の大きな支障となってしまうことも少なくありません。

しかし、いずれも似た症状が見られるため「適応障害と不安障害は違うもの?」「うつ病とは別?」「自分がどの疾患に該当するのかわからない」と不安を感じている方も多いでしょう。

この記事では、適応障害・不安障害・うつ病という3つの病気の違いについて、診断基準、症状、原因、治療法など詳しく解説します。

また、セルフチェックリストも紹介しますので、医師やカウンセラーに相談する際の参考にしてください。

早い段階で適切な診断と治療を受ければ、心の健康を取り戻し、充実した日常生活を送ることにつながります。一人で悩まず、医師かカウンセラーに不安や悩みを打ち明けてみましょう。

適応障害とは?

適応障害は、特定のストレスによって心と身体にさまざまな症状が現れ、日常生活に支障が起こる病気のことです。

症状は多様で、抑うつや不安、イライラ、意欲低下、不眠などが見られます。また、行動の変化(仕事の効率低下、無断欠勤やケンカなどの問題行動)が見られることがあるのも特徴です。

適応障害は働き盛りの年代でよく見られ、うつ病の次に診断書に記されることの多い病気です。(参考: 『職場におけるメンタルヘルス不調者の事例性に着目した支援方策に関する研究』(厚生労働省))

▶ 適応障害になりやすい人の特徴│性格や環境、顔つきなどを解説!予防法&治療法も

不安障害とは?

不安障害は過度の不安や恐怖を主な症状とする精神疾患の総称です。症状や不安の対象によって以下のようにさまざまなタイプがあります。

- パニック障害(パニック症/PD)

- 社会不安障害(社会不安症/SAD)

- 強迫性障害(強迫症/OCD)

- 全般性不安障害(全般不安症/GAD)

- 広場恐怖症

- 限局性恐怖症

- 心的外傷後ストレス障害(PTSD)

- 分離不安障害 など

タイプによって治療法や用いられる薬が異なるため、適切な診断が必要です。不安や恐怖が続くことは非常に大きなストレスとなるため、我慢せず早めに専門家に相談しましょう。

うつ病とは?

うつ病は、持続的な抑うつと興味・喜びの喪失を主な症状とする病気。精神的な症状だけでなく、睡眠障害、頭痛、めまい、疲れやすさなどの身体的な症状も見られます。

うつ病は症状や原因別に「メランコリー型うつ病」「非定型うつ病(新型うつ病・現代型うつ病)」「季節型うつ病(季節性感情障害)」「産後うつ病」などいくつかのタイプがあります。

その他、正式な医学用語ではないものの「仮面うつ病(精神的な症状が全面に出ず身体的な症状が主)」「微笑みうつ病(表面上は明るいが内面に抑うつを抱えている)」といった呼称で呼ばれているうつ病もあります。

▶ うつ病を9種類に分けて症状・原因別に解説!重症度や間違われやすい病気も

適応障害・不安障害・うつ病の違い

適応障害・不安障害・うつ病は似た症状が見られることもありますが、いくつかの違いもあります。ここからは、3つの病気の違いについて診断基準、症状、原因、治療法に分けて紹介します。

診断基準の違い

精神疾患は原因や症状が目に見えず、レントゲン検査などによる診断はできません。そこで信頼性の高い診断を行うために「診断基準」が設けられています。

診断基準にはアメリカ精神医学会の『DSM-5』やWHOによる『ICD-11』があり、どちらも用いられますが、公式な診断にはICD-11が使われることが多いです。

| 主な診断基準 |

|---|---|

適応障害 | ・明確なストレスの原因に対する反応として症状が現れる |

不安障害 | ・過度の不安や恐怖がある |

うつ病 | ・抑うつ気分や興味・喜びの喪失がある |

診断基準は不安障害やうつ病が優先され、適応障害は他の精神疾患の基準を満たしていない場合に診断されます。

しかし、どの病気も似た症状が見られ区別が難しいこともあり、詳しく診断を行う中で診断名が変わることもあります。

症状の違い

適応障害・不安障害・うつ病は、共通している症状もあれば異なる特徴もあります。主な症状は以下のとおりです。

| 主な症状 |

|---|---|

適応障害 | ・抑うつ |

不安障害 | ・強い不安や恐怖 |

うつ病 | ・抑うつ |

適応障害とうつ病は似た症状が見られますが、適応障害の場合はストレスの原因から離れると症状が和らぐ特徴があります。

不安障害と適応障害では主な症状が異なり、不安障害は長期的に続く過度の不安や恐怖が主に見られます。

原因の違い

適応障害は、「仕事のストレス」「環境変化の影響」など原因がはっきりしていることが特徴です。

一方、不安障害やうつ病の原因ははっきりわからないことが多く、以下のような複数の原因が複雑に影響していると考えられています。

- 遺伝(脳内の神経伝達物質の機能異常など)

- つらい出来事・環境によるストレス(トラウマ体験、人間関係トラブルなど)

- 性格や気質

- 病気や薬、カフェイン、アルコールの影響

| 原因 |

|---|---|

適応障害 | はっきりしている(原因となったストレスが明確) |

不安障害 | はっきりわからないことが多い(複数の原因が影響) |

うつ病 | はっきりわからないことが多い(複数の原因が影響) |

治療法の違い

適応障害・不安障害・うつ病の治療としては、薬物療法や心理療法、TMS治療(磁気刺激療法)などが行われます。

ただし、適応障害の場合は基本的に薬物療法なしでも治療可能です。環境調整(ストレス除去や軽減)に加えて、カウンセリングや認知行動療法などの心理療法で回復を目指します。症状が重い場合は必要に応じて短期的な薬物療法を併用することもあります。

適応障害・不安障害・うつ病の共通点

前述のとおり、適応障害・不安障害・うつ病では共通した原因や症状が見られることがあります。また、それ以外にも以下のような共通点があります。

- それぞれ併発や移行することがある

- 周囲から理解されにくく、自分でも気づかないことがある

- 放置すると長期化・悪化する可能性がある

それぞれ併発や移行することがある

適応障害・不安障害・うつ病には関連があり、併発や移行が見られることがあります。

例えば、適応障害が長期化すると、うつ病に移行する可能性があります。また、不安障害とうつ病が併存することも多く、不安障害の70%にうつ病が併存しているともいわれています。

併発している場合は症状が悪化しやすいため、早めにクリニックで相談しましょう。

周囲から理解されにくく、自分でも気づかないことがある

精神疾患は目に見えないため、周囲から理解されないことも少なくありません。

「甘えているんじゃないの?」「気にしすぎ」といわれ、つらい気持ちを一人で抱え込んでしまっている方もいます。

また、「自分が病気になるはずはない」と思い込んで気付けなかったり、「これくらい大丈夫」と我慢してしまっていたりするケースもあります。

しかし、適応障害や不安障害、うつ病は、甘えや怠けでも気のせいでもなく、治療が必要な病気です。一人で抱え込まず、専門家に相談しましょう。

放置すると長期化・悪化する可能性がある

適応障害・不安障害・うつ病といった病気は、放置すると日常生活に大きな支障をきたしたり、悪化して治療が長期化してしまう可能性があります。

症状が原因となり、仕事や家庭の問題、対人関係の悪化など新たな問題が起こってしまう可能性も考えられます。

悪化すれば自殺のリスクも高まるため、早期発見・早期治療が大切です。

適応障害・不安障害・うつ病はセルフチェックできる?

適応障害や不安障害、うつ病にはいくつかの特徴的な症状が見られるため、これを利用してセルフチェックが可能です。

ただし、セルフチェックはあくまで目安でしかありません。セルフチェックで病気の可能性が考えられた場合はクリニックを受診し、医師に正確な診断をしてもらいましょう。

それぞれのセルフチェック方法は以下で紹介しています。

適応障害・不安障害・うつ病の治療法

適応障害・不安障害・うつ病の治療法には、以下のようなものがあります。

- 心理療法(精神療法)

- 薬物療法

- TMS療法(磁気刺激療法)

- その他の方法(休息・環境調整・リラクゼーション法など)

適応障害・不安障害・うつ病ではいずれも治療として、心理療法(精神療法)を行います。

必要に応じて薬物療法やTMS療法(磁気刺激療法)といった治療法を選択することもあります。

TMS療法は薬を使わない新しい治療法で、特殊なコイルを使って脳にピンポイントで電気刺激を与える方法です。薬物療法がうまくいかないうつ病の方の治療の選択肢としても注目されています。

また、休息や環境調整、リラクゼーション法など、それぞれの病気に合った方法を取り入れて効果的な治療を行います。

患者さん一人ひとりに「薬はなるべく使いたくない」「短期間で治したい」「自分でも病気の予防や対策がしたい」といった希望があるかと思います。

クリニックではこれらの点を考慮し、一緒に方針を考えて治療を進めていくため、安心してご相談ください。

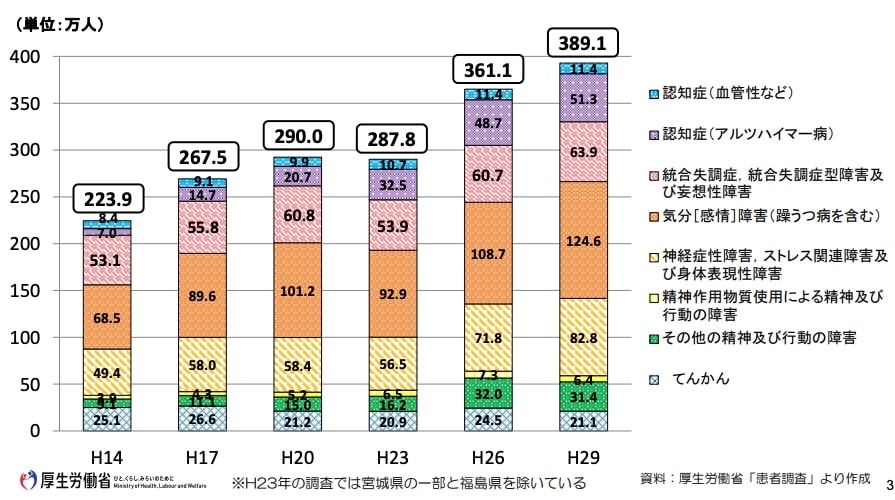

精神疾患の患者数は年々増加傾向に

出典: 『第13回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会 1』(厚生労働省)

厚生労働省が公表したデータによれば、精神疾患での入院患者数は過去15年間で減少(約34.5万人 → 約30.2万人)しているものの、外来患者数は年々増加していることがわかっています。

中でも「気分[感情]障害(躁うつを含む)」は約1.8倍、「神経症性障害やストレス関連障害及び身体表現性障害」が約1.7倍と顕著な増加が見られました。

30人に1人は精神疾患│誰でもかかる可能性のある病気

データによれば、現代日本人の約30人に1人が精神疾患を抱えているといいます。

つまり、適応障害や不安障害、うつ病などの病気は、誰でもかかる可能性のある病気なのです。(参考: 『精神障害者と共に働くための知っとこガイドブック』(京都府))

適応障害・不安障害?それともうつ病?気になったらオンライン診療へ

適応障害・不安障害・うつ病では似た症状も見られますが、それぞれ異なる特徴を持っています。

- 適応障害:原因となるストレスがはっきりしており、ストレスから離れると良くなる

- 不安障害:過度の不安や恐怖が主な症状として見られる

- うつ病:抑うつと興味・喜びの喪失などの症状が長期間続く

しかし、いずれも適切な治療が必要であり、放置すれば悪化の可能性があるという点は同じです。なるべく早い段階で、症状や状況に合った治療を受けましょう。

オンライン診療・オンラインカウンセリングの『かもみーる』には、豊富な経験を持つ医師やカウンセラーが複数在籍しており、疾患やお悩みに合わせて選択可能です。

最短当日診察が可能なため「自分のつらさが適応障害や不安障害によるものなのか知りたい」「苦しい症状を治療したい」など、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

早期発見・早期治療が、心の健康を取り戻す近道です。

▶ カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら

▶ 新規会員登録はこちら