日常生活の中で何かと不満や不自由を感じ、ため息ばかりが出てしまう……それはストレスを感じているのではないでしょうか?

誰でも多かれ少なかれ感じているストレスですが、溜め込む一方では心身の疾患を引き起こす原因となります。

この記事では、そもそもストレスとは何が原因でなぜ感じるのか、溜めすぎたときに見られる症状や引き起こされる疾患、溜めないためのポイントなどを紹介します。

ストレスとうまく付き合う方法として、ぜひ参考にしてください。

ストレスとは

そもそもストレスとは何なのでしょうか?

ここでは、ストレスのセルフチェックを始め、ストレスが溜まっていくしくみや原因、溜め過ぎた時に見られる症状などを紹介します。

ストレスセルフチェックリスト

ストレスのセルフチェックは、インターネット上を探すとさまざまなものが用意されています。

厚生労働省「こころの耳」ではこちらが提供されています。

ここでは一例として、10問の簡単なチェックリストを紹介します。

- 睡眠が十分にとれない

- 運動不足を感じる

- ほとんどゆっくり入浴できない

- 食事が不規則で、栄養バランスもとれていない

- 職場を離れても仕事のことを考えてしまう

- SNSが一日中気になる

- 生活が夜型で、太陽光にあまりあたっていない

- 自分ではまじめで几帳面だと思っている

- 趣味やこれといった気晴らしが思い当たらない

- あまり他人に相談しない

いかがでしたか?ストレスが溜まっていることに、自分で気づかない人もいるため「なんかつらい」と感じたときには、このようなチェックリストを試してみるのもおすすめです。

そもそもストレスとは?

『ストレス』とはもともと物理学で使われていた言葉で、その定義は物体の外側から圧力をかけられたときに歪みが生じた状態である『ストレス反応』です。

風船を指(ストレッサー)で押すと形が歪みます。『ストレス反応』は、ストレッサーによって風船がゆがんだ状態です。

1936年にカナダのセリエ博士が「ストレス学説」を発表したことで、医学界でもストレス反応やストレッサーという言葉を使うようになりました。

「ストレスが溜まる」とは、ストレッサーによって圧力をかけられ生じたストレス反応が積み重なることを表しています。

ストレスが溜まる原因

ストレスが溜まる原因には、以下のようなさまざまな種類のストレッサーの影響があります。

- 物理的ストレッサー……温度・騒音・光・振動など

- 化学的ストレッサー……薬物・公害・汚染物質・タバコ・アルコール・添加物など

- 心理・社会的ストレッサー……人間関係・仕事の問題・家庭環境・経済状況など

これらのストレッサーは心理面・身体面・行動面の3つに対してストレス反応を引き起こします。

また、ストレス反応を引き起こす本人の性格や影響の受けやすさによって現れるストレス反応には違いがあります。

そして、積み重なるストレス反応に対策を講じず放置することで、健康に害が及ぶ可能性があるため注意が必要です。

ストレスが溜まったときの症状

ストレスが溜まると、心理面・身体面・行動面のそれぞれに症状が見られます。

心理面 | 身体面 | 行動面 |

イライラする やる気がなくなる 集中力の低下・不注意 気持ちが沈む 興味や関心が湧かない ネガティブになる 淋しい・悲しい・不安など 自分が無価値に感じる | 過眠・不眠 疲労感・倦怠感 食欲不振・暴飲暴食 めまい・耳鳴り 動悸・息切れ 頭痛・肩こり・腰痛 胃痛・腹痛・下痢・便秘 涙が止まらない | 生活習慣が乱れる 飲酒・喫煙が増える 部屋に引きこもる 怒りっぽくなる 過度に集中・没頭する 浪費や賭け事が増える 乱暴な運転をする 仕事のミスが増える |

症状が長く見られる場合はストレスが過剰に溜まっています。

この状態を放置すると過食や不眠・過剰な飲酒や喫煙などを介して健康を損なうため、ストレスによる疾患を引き起こしやすくなります。

健康的な生活を送るためには、早めにストレスに気付き、適切な対応を行うことが重要です。

▶ストレスが引き起こす症状・病気┃限界に達したときに出る異変や受診の目安

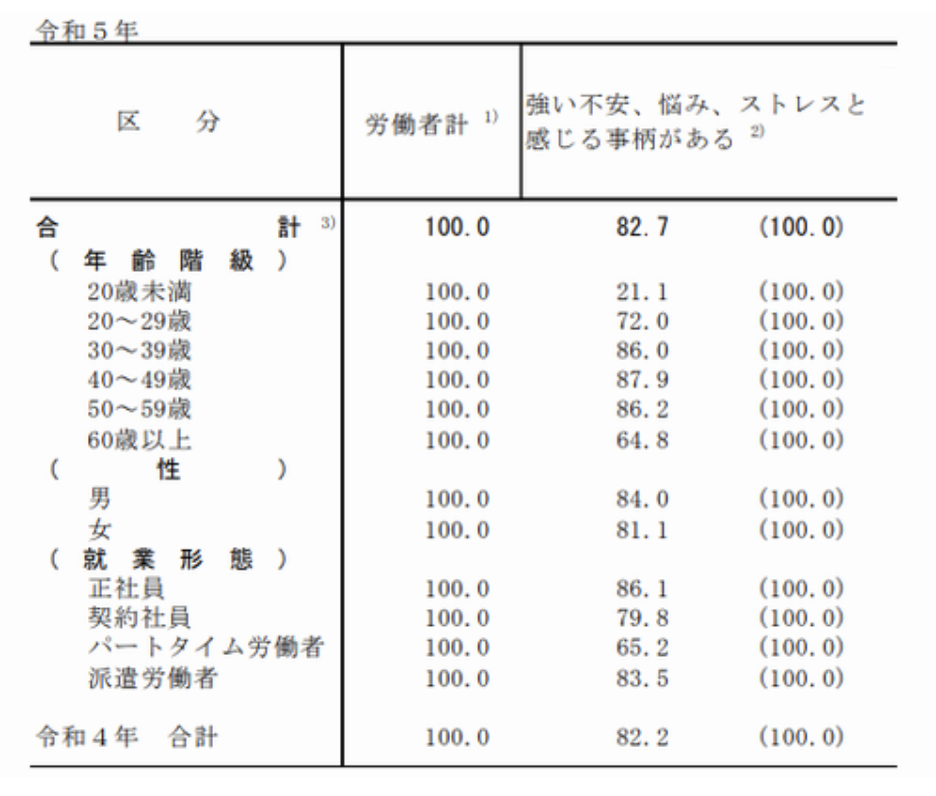

ストレスを抱える労働者の割合

現代社会では経済の悪化や人員削減による負担など、状況や環境の変化によって労働者にとってはストレスの多い時代に突入しています。

以下は平成30年から令和5年にかけての、仕事や職業生活でストレスを感じている労働者の割合です。

調査年 | ||||||

ストレスを感じている人の合計 | 82.7 | 82.2 | 53.3 | 54.2 | 58.0 | |

年齢別 | 20歳未満 | 21.1 | 59.8 | 4.7 | 14.7 | 38.0 |

20〜29歳 | 72.0 | 83.0 | 47.6 | 53.1 | 57.6 | |

30〜39歳 | 86.0 | 77.0 | 59.5 | 55.6 | 64.4 | |

40〜49歳 | 87.9 | 87.1 | 53.6 | 57.2 | 59.4 | |

50〜59歳 | 86.2 | 84.8 | 57.4 | 58.3 | 57.0 | |

60歳以上 | 64.8 | 67.5 | 37.4 | 34.4 | 39.2 | |

性別 | 男 | 84.0 | 80.5 | 53.5 | 58.4 | 59.9 |

女 | 81.0 | 83.7 | 53.0 | 49.0 | 55.4 | |

就業形態別 | 正社員 | 86.1 | 86.2 | 57.1 | 59.1 | 61.3 |

契約社員 | 79.8 | 62.5 | 47.6 | 52.6 | 55.8 | |

パートタイム労働者 | 65.2 | 65.9 | 37.7 | 35.2 | 39.0 | |

派遣労働者 | 83.5 | 56.9 | 43.3 | 53.9 | 59.4 | |

(単位:%)

ストレスを感じながら働いている人の5年間の上昇率は20%以上です。

また、30歳以上の働き盛りに差し掛かるにしたがって、ストレスを感じる割合が急激に高くなっていることが分かります。

全体的にみて、ストレスを感じながら働く人はかなり多く、直近の令和5年に至っては、約8割強の労働者がストレスに悩まされています。

学生もストレスが溜まる

平成21年度の厚生労働省による全国家庭児童調査では、高校生のおよそ85%が悩みを抱えているとされています。

(参考:文部科学省「高校生の悩みや不安とその対処方法」)

10代は多感であり、成長期でも学びの時期でもあるため忙しく、さまざまなストレスに悩まされます。

成長期に悩みを抱えストレスを感じることは自然ではありますが、過度であったり長期に渡ったりする場合は、大人同様放置せずに対処することが必要です。

例えば、10代とでもうつ病とは無縁ではなく、大人とは違う症状が現れることもあり、発症に気付かれず治療に至らないまま社会に出ていくことも少なくありません。

10代は教育や成長に費やされる時期のため、うつ病の発症によりさまざまな機会を失わずに済むよう、ストレスを上手に解消することが大切です。

ストレス性疾患とは

過度なストレスは心身に悪影響を及ぼし、ストレス性疾患を発症する場合があります。

ここでは、過度なストレスが原因で発症する深刻な疾患について紹介します。

うつ病

うつ病は、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れ、憂うつ・無関心・無気力・疲労感や倦怠感などの心身の症状を伴う病気です。

気分が沈み睡眠障害や食欲の低下などがみられ、出勤や登校など、外出が困難になることもあります。

治療としては休養が第一です。薬物療法や精神療法・カウンセリングなどその人にあった治療が検討されます。

▶うつ病はどんな病気?特徴や重さごとの症状、なりやすい人の特性を紹介

自律神経失調症

自律神経失調症は、自律神経が乱れるために起こる、頭痛や不眠・倦怠感や意欲の低下などの症状の総称です。

うつ病に似ていますが、動悸や息切れ・耳鳴りやめまいなど、身体的な症状がより多く見られます。

治療法としては薬物療法の他に、生活習慣の改善やストレスコントロールが必要です。

適応障害

自分がいる環境(職場・学校・家庭など)の変化や状況によって苦痛が生じ、上手く適応できずに日常生活に支障をきたす病気です。

憂うつや不安感、動悸やめまい、震えなどがみられます。

転校や転職・離婚などの個人的な理由の他に、天災や社会的に大きな出来事などがきっかけのケースもあります。

認知の歪みを修正して本人の行動を改善する認知行動療法が効果的です。

▶適応障害の原因となる主なストレス│母親や家族の影響は?症状や治し方も解説

不安障害・パニック障害

唐突に動悸や息苦しさ・めまいなどの発作が起こり、それを繰り返す障害で、ひどい時は「このまま死んでしまうのでは?」と思うほど強い不安に襲われます。

発作が起こることで不安となり、外出できなくなるケースもあります。

薬物療法によって症状を軽減し、精神療法によって行動範囲を狭める悪循環を断ち切る治療を行います。

▶パニック障害とは?主な症状や原因、診断方法・治療法などを紹介

アルコール依存症

アルコール依存症は飲酒を長期に及んで行うことで、アルコールに依存してしまう状態です。

アルコールなしでは気分転換ができず、出勤前や仕事中にも飲酒するほど進行してしまうこともあり、日常生活がおろそかになります。

アルコール依存症は精神科や心療内科でも治療できますが、依存症治療を専門に行う医療機関もあります。

摂食障害

摂食障害は、体重が増えることへの強い恐怖心から食事を食べない・食べられないことが続く『拒食症』と、短期間で大量に食べる『過食症』に分かれます。

心因性の機能障害で、拒食症から過食症へ移行する場合もあります。

治療は精神科や心療内科でも行えますが十分に対応できないところが多く、専門の医療機関・治療施設への受診が適切です。

突発性難聴

突発性難聴はある日突然症状が起こります。耳鳴りやめまいを伴うケースもあります。

通常はどちらか片方のみの耳が難聴を引き起こします。

発症後1週間以内の治療開始が予後に大きく影響するため、早い対処が必要です。

急性胃腸炎

胃腸炎は通常ウイルスや細菌への感染・薬の副作用やアレルギーなどが原因となりますが、ストレスによって引き起こされることもあります。

急な腹痛や激しい下痢・嘔吐・発熱などを伴うこともあるため、まずは内科や消化器内科への受診が必要です。

ストレスが原因の胃腸炎の場合、症状を抑える薬物治療を行っても、ストレスに対処しなければなかなか改善しません。

過敏性腸症候群

過敏性腸症候群はストレスや疲労などが原因として起こると言われている、便通異常を繰り返す病気です。

とはいえ明確な発症原因は不明として完治も難しく、症状をコントロールしながら付き合っていく病気とされています。

治療としてはストレス管理の他に、整腸剤や腹痛に対する対処療法、食生活の改善などが中心です。

脳・心臓疾患も

ストレスは脳卒中や脳梗塞・心筋梗塞・心不全・虚血性心疾患など、重篤な疾患が起こりやすくなるといわれています。

ストレスによる過食、飲酒、喫煙は、血圧上昇や糖・脂質代謝異常などを引き起こし、脳や心臓の疾患リスクを高めます。

しかし早い段階でストレスに気付き、過剰にためることなく、適切な対処をすることで予防が可能です。

ストレス性疾患を予防するには

ストレス性疾患を予防するためにはストレスを解消するのが最も効果的ですが、全くストレスを感じずに生活するのは不可能です。

しかし、以下のようなことに気をつけることで、ストレスの解消だけでなく健康にもつながる足がかりになります。

- ストレスに気付く……まず自分がストレスを感じていることを知る

- 睡眠の質を良くする……ストレス耐性が高まる・免疫力が向上する

- バランスの良い食事を摂る……ストレス解消には好きなものを食べるのも有効

- 適度な運動を習慣にする……ストレスホルモンの分泌を抑制する効果がある

- 健診を受ける……脳・心臓疾患を早期発見できる

- 相談する……人に話すことで安心感が得られ、ストレスの原因が整理できる

生活習慣の見直しはどのような病気にも言えることですが、嫌な思いを積み重ねることで溜まるストレスを解消するには、心身に心地いい生活を積み重ねることがやはり大切です。

また、ストレスを軽減するためには、自分がストレスを感じていること、そしてその原因を把握することが重要です。

ストレス性疾患を発症する前に、そしてストレスを溜め込んでいるサインが現れる前の段階で解消できるように、ストレス対策に積極的に取り組みましょう。

いつもよりストレスが溜まったら2週間を目安に相談を

日々の小さなストレスがストレス性疾患を引き起こすまでの間「自分は大丈夫」と思っている人もいるでしょう。

しかし、心が不安定で食欲もわかず、眠れなくて体調にも異変があるなど、生活に影響が及ぶ状態が2週間以上続いたら、クリニック受診のタイミングです。

仙台に在住で最近自分らしくない、疲れやすさを感じるという人は、『かもみーる心のクリニック仙台院』に相談してみませんか?

受診が不安な人には、有資格者のみが在籍しているオンラインカウンセリングサービスも提供しています。

本当に適切なタイミングは、ストレスが溜まり過ぎて症状が出る前です。『かもみーる心のクリニック仙台院』に、早いうちにお話をお聞かせください。

→初めてのカウンセリングにかもみーるをおすすめする3つの理由

▶︎カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら